영국이 광활한 식민지를 만들고 세계를 경영한 건 많이 알려져 있지만 프랑스의 제국 규모는 상대적으로 덜 알려…

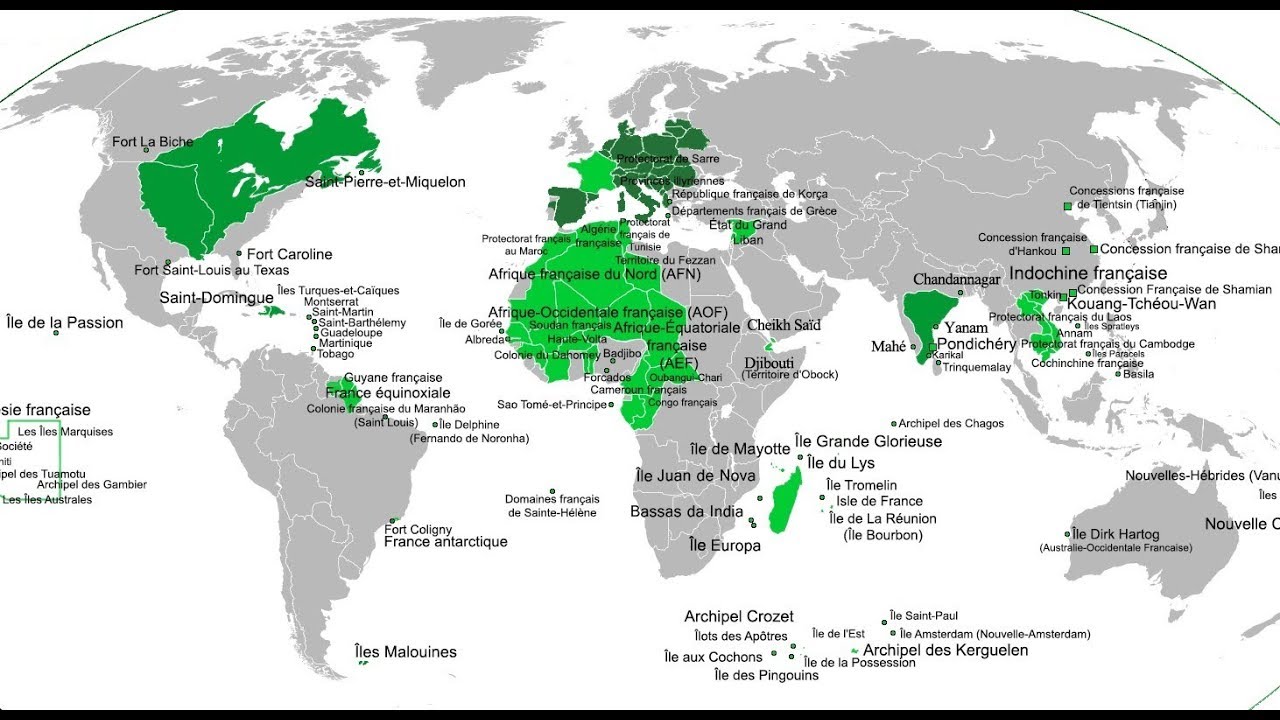

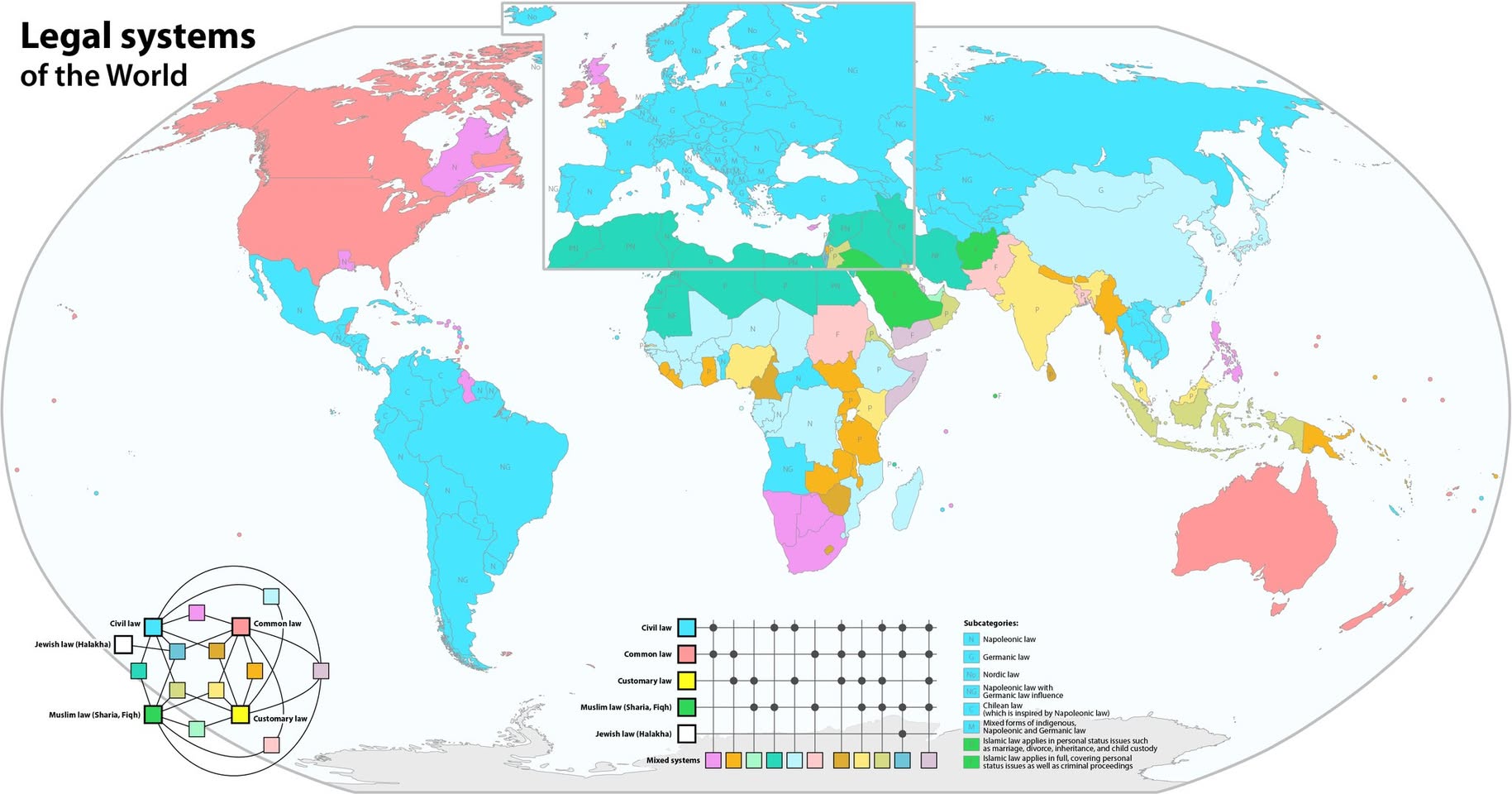

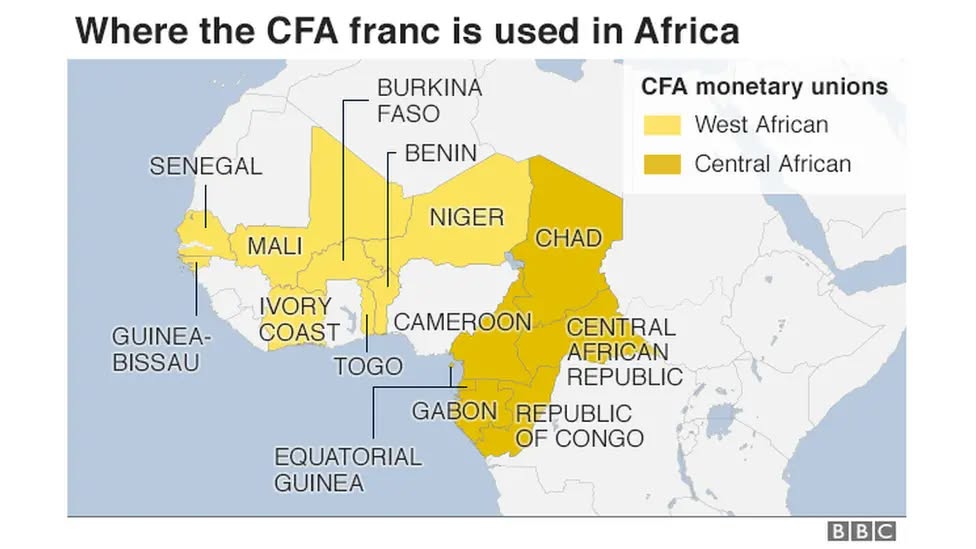

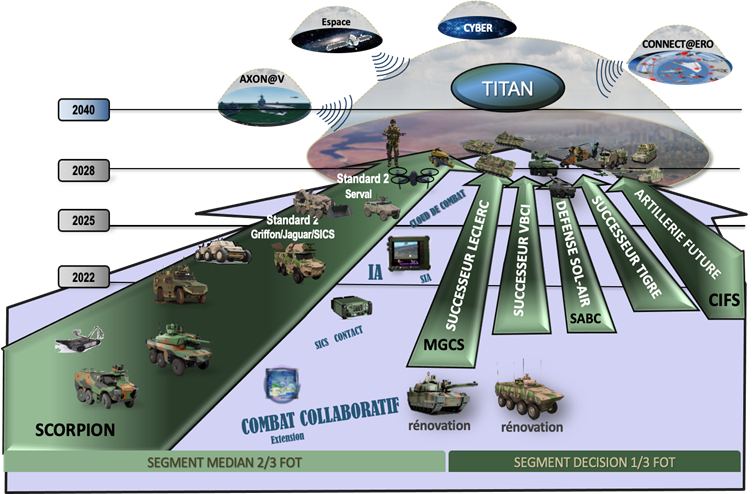

영국이 광활한 식민지를 만들고 세계를 경영한 건 많이 알려져 있지만 프랑스의 제국 규모는 상대적으로 덜 알려져 있다. 프랑스 제국은 단순히 ‘아프리카와 동남아에 식민지가 많았다’는 정도가 아니라, 19세기와 20세기 초에는 영국 다음으로 거대한 제국이었다. 1920년대 절정기 프랑스의 총 영토는 약 1,300만㎢로, 현 미국 영토의 약 1.4배였고 인구는 1억 명 이상이었다. 영국 제국(3,500만㎢)의 절반 수준이지만, 북아프리카·서아프리카·인도차이나·태평양·카리브해에 고르게 뻗어 있었다. 사실 인도를 빼면 영국과 프랑스의 식민지 규모와 인구는 비슷했다. 프랑스 제국의 뿌리는 나폴레옹 1세 시기부터 확고해졌다. 그는 유럽 대륙 대부분을 군사적으로 장악하고, 점령지에 프랑스 민법전(Code Civil), 중앙집권 행정, 국민군제, 근대 교육·사법 제도를 도입했다. 스페인은 형 조제프를 왕으로 앉혀 사실상 식민지화했고, 이탈리아에는 여러 위성국가를 설치하며 ‘이탈리아’라는 근대 국가 정체성의 기반을 제공했다. 지금 쓰는 이탈리아 국기가 나폴레옹이 만들어준 국기다. 네덜란드, 벨기에, 스위스, 라인연방(독일 서부), 바이에른·바덴 등 독일 소국들도 프랑스식 제도를 받아들이며 현대국가 체계로 재편됐다. 단순한 점령이 아니라 행정·법률·군사·경제 체계를 통째로 이식해 ‘대륙형 식민지 제국’을 만들었던 것이다. 러시아도 19세기 법률 개정 당시 프랑스 민법을 참고했고 중남미 국가들이 독립할 때도 선진 모델인 프랑스 민법을 번역해서 도입했다. 지금도 세계의 절반은 프랑스가 만든 민법 체계를 사용한다. 독일 법도 프랑스 민법처럼 유스티니아누스의 로마법 대전에 바탕했고 프랑스 민법에 영향받았다. 그 독일 민법전을 일본이 가져다 썼고 중국과 한국도 오늘날까지 그 체계를 유지하고 있어서 크게는 프랑스와 같은 대륙법 체계에 속한다. 오늘날에도 프랑스는 과들루프, 마르티니크, 프랑스령 기아나, 레위니옹, 마요트, 뉴칼레도니아, 프렌치폴리네시아, 월리스 푸투나, 세인트피에르·미클롱, 프랑스 남방·남극 영토 등 12개 이상의 해외 영토를 보유하고 있다. 법적으로 본토와 동일하거나 준자치 지위를 가지며, 주민은 프랑스 여권과 EU 시민권을 동시에 갖는다. 옛 식민지 상당수는 여전히 ‘프랑 CFA’ 통화를 사용하며 프랑스 재무부와 금융적으로 연결돼 있고, 프랑스는 군사 협정·개발 원조·문화 네트워크를 통해 정치적 영향권을 유지한다. 프랑스는 20년 전부터 군 전력 현대화를 시작했다. 스코피온(SCORPION) 계획은 기존 장갑차·자주포를 차세대 차량(그리펀·재규어·세르발)으로 교체하고, 전술 데이터 네트워크 SICS로 모든 부대를 실시간 연결하는 ‘네트워크 중심전’을 구현했다. 이어 타이탄(TITAN) 계획은 2040년까지 차세대 전차·장갑차·무인전투체계·대공망·미사일망을 통합하는 육군의 완전 디지털화·자동화 프로젝트다. 공군은 라팔과 차세대 전투기(FCAS), 해군은 바라쿠다급 핵잠수함과 신형 항공모함(PANG)으로 전력을 완성해가고 있다. 이는 나폴레옹이 유럽 대륙을 재편했던 제국 시절의 전략적 사고를 21세기 버전으로 재현한 것이다. 역사적으로 프랑스는 유럽 경제에서 핵심적인 역할을 해왔다. 18-19세기 프랑스는 런던과 함께 금융·무역·제조의 중심이었고, 리옹의 직물산업과 파리의 금융·문화 중심지 역할은 유럽의 표준이 됐다. 오늘날에도 프랑스는 세계 7위권 경제 규모를 유지하며, 에어버스·LVMH·다농·토탈에너지·다쏘 등 글로벌 기업을 거느린다. 최근 고부가가치 제조업·친환경 에너지·첨단 방산 부문에서의 도약이 뚜렷하고, 에마뉘엘 마크롱 정부의 산업 투자 확대 정책은 ‘경제·군사 양면에서의 재도약’을 뒷받침하고 있다. 미국의 도널드 트럼프는 “미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)”를 시끄럽게 외치지만, 프랑스는 이 구호를 시끄럽게 선전하지 않는다. 대신 ‘프랑스를 다시 위대하게’ 만드는 계획을 조용히, 그러나 치밀하게 실천하고 있다. 나폴레옹 시절 유럽을 재편하며 제국의 정점에 섰던 경험, 과거의 광활한 식민지 네트워크, 그리고 21세기 무기체계와 경제력으로 무장한 현재의 자신감이 결합돼 있다. 파리는 여전히 자신을 단순한 국가가 아니라, 세계 질서의 설계자이자 조정자로 여기며 제국의 방식과 야망을 21세기에 맞게 재가동하고 있다. 한번도 제국이기를 멈춘 적이 없다. 프랑스의 미래 전략에서 한국과의 관계는 협력과 경쟁이 혼재할 가능성이 크다. 협력 측면에서 프랑스는 인도·태평양 전략의 핵심 파트너로 한국을 인식한다. 뉴칼레도니아·프렌치폴리네시아를 거점으로 태평양에서 중국을 견제하려면, 한국의 조선·해군력·정보자산이 중요한 연결고리가 된다. 방산 분야에서도 이미 라팔 전투기, 잠수함, 해상 무기, 인공위성 분야에서 기술 협력 여지가 크다. 프랑스는 우주·원자력·해양 심해 채굴 같은 전략 산업에서도 동맹국 네트워크를 넓히고 있고, 한국의 제조·부품·IT 융합 능력은 여기에 자연스럽게 들어간다. 그러나 경쟁 구도도 뚜렷하다. 동남아·중동·아프리카 시장에서 한국 방산업은 프랑스와 정면으로 맞붙고 있다. KF-21, K2 전차, K9 자주포, 잠수함 수출은 이미 프랑스 다쏘, 나발그룹, 넥스터와 같은 방산 강자와 같은 입찰 무대에 오른다. 특히 중동에서는 원자력, 방산, 토건 인프라 수주전이 동시에 벌어지고 있다. 프랑스는 UAE, 사우디, 카타르와 긴밀한 외교·무기 거래망을 유지하고 있지만, 한국도 바라카 원전, 스마트시티, 방산 패키지로 시장을 파고들고 있다. 이 경쟁은 중동에서 북아프리카, 그리고 서아프리카로 이어질 가능성이 크다. 알제리, 모로코, 튀니지, 세네갈, 코트디부아르 등 구 프랑스권 국가들이 에너지·광물·인프라 개발에 열을 올리고 있어, 한국이 자원 외교와 인프라·방산 패키지를 앞세워 진출하면 프랑스와 직접 이해가 충돌할 수 있다. 친환경 에너지, 원자력 수출, 해양 풍력, 수소 산업도 두 나라가 같은 발주처를 놓고 경쟁할 가능성이 높다. 문화·콘텐츠 분야에서도 프랑스는 프랑코포니(프랑스어권 연합)와 유럽연합 차원에서 영향력을 확장하고 있고, 한국은 K-콘텐츠와 디지털 플랫폼을 앞세워 같은 시장에서 영향력을 키우고 있다. 프랑스는 세계 대세가 된 영어 앞에 거의 유일하게 자신 언어의 독창성과 문화를 강하게 지켜온 나라이기도 하다. 세계로 향하는 한국 문화가 어떻게든 배울 점이 많다. 프랑스가 제국적 시야에서 21세기를 설계한다면, 한국은 그 전략 속에서 협력 파트너이자 신흥 경쟁자로 동시에 자리하게 된다. 파리와 서울이 인도·태평양 안보, 첨단 산업, 문화·외교에서 서로를 어떻게 포지셔닝하느냐에 따라 양국 관계는 공동 도약이 될 수도, 치열한 시장 쟁탈전이 될 수도 있다. 역대 최대 국력을 이뤘고 지금도 업그레이드 중인 한국이 배울 점이 굉장히 많은 나라다.

Leave a Reply