우리는 알렉산더 대왕의 페르시아/북인도 정복을 고대 동서양이 만나는 역사적 순간으로 알고 있지만 인도 문헌에…

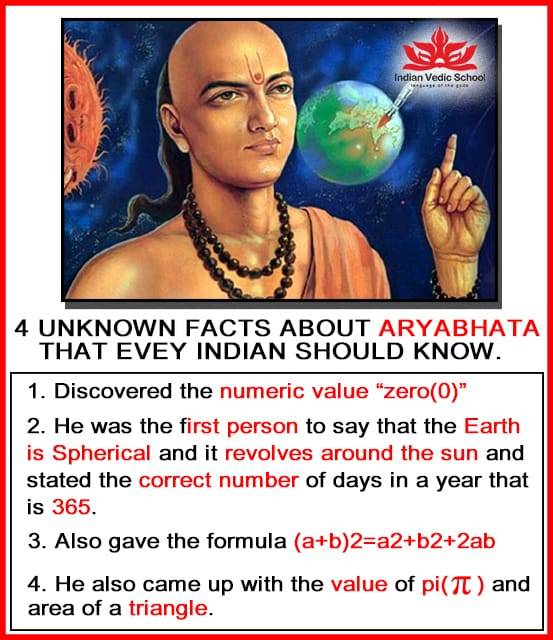

우리는 알렉산더 대왕의 페르시아/북인도 정복을 고대 동서양이 만나는 역사적 순간으로 알고 있지만 인도 문헌에서는 알렉산더에 대한 기록이 아예 없을 정도로 관심이 없었다. "뭐 그런 애가 다녀갔었어?" 인도는 인도 얘기만 한다. 철학, 종교적 사유를 주로 기록하고. 알렉산더도 북인도의 문을 두드렸던 많은 침입자들 중 하나일 뿐이라 특별할 게 없었던 것. 인도는 인도일 뿐. 전에도 했던 말이지만 인도는 바위처럼 수천년 째 그 자리에 있을 뿐, 세상이 급하게 변해도, 심지어 영국이 다녀가도 인도는 별로 변하지 않는다. 냉전이 벌어지건, 미국이 지고 중국이 뜨건, 불안해하며 어느 쪽에 줄 서지 않는다. 남의 일이고, 지켜보다 떡이나 먹을 뿐이다. 냉전 때는 제3세계 노선으로 미소 누구와도 연합하지 않았고, 지금도 브릭스와 콰드 양쪽 모두에 참여하고 있다. 남들이 편먹고 싸우는데 잘 휘둘리지 않을 뿐, 세상에 관심이 없냐하면 그것도 아니다. 이미 기원전 13세기부터 수학과 과학도 발달하기 시작했다. 6세기 인도 과학자 아리아바타 Aryabhata는 빈자리 자리값 0(영)의 개념을 처음 발명해 인류로 하여금 복잡한 수의 십진연산을 가능하게 했고, 지구 둘레, 지구에서 달까지의 거리, 지구에서 태양까지의 거리, 지구가 태양 주위를 돈다는 점 등을 밝혀냈다. 고대 그리스 과학이 전달된거냐 하면 그렇지 않다. 인도에서 자신들만의 독특한 방식을 개발해 알아낸 과정이 남아있다. 지금도 인도는 몇 안되는 달/화성 탐사국이다. 미국이나 소련 기술이 아니라 1940년대부터 개발한 자체 기술로 해냈다. 중국도 그런 면이 있었지만 자신들만의 "대륙"이 있다는 점에서 그 안에서 자기들끼리 합치건 나뉘어 싸우건 외부의 침입에 그렇게 크게 걱정하지 않았고, 페르시아, 몽골/투르크, 만주족, 영국 등에 정복되고 나서도 정체성을 잃지 않았던 대륙 규모 문명의 특징이 있는 것 같다. 동시에 중국과도 위에서 얘기한 다른 부분들이 있어 흥미롭다.

Leave a Reply