80년대 일본의 통신 규제는 기술 발전을 시작부터 비틀어 놓았다. 당시 통신 모뎀은 사실상 NTT만 사용할 수 있었고, 그 결과 피시 통신이나 인터넷 같은 민간 기반 네트워크 사업은 제도권에서 출발조차 할 수 없었다. 이 틈을 깨뜨린 사건이 무라이 준 교수가 미국에서 모뎀을 들여와 게이오대, 도쿄대, 도쿄공업대를 연결한 JUNET이다. 명백한 불법이었다. 하지만 그 ‘불법’이 일본 인터넷의 실질적 출발점이 됐다.

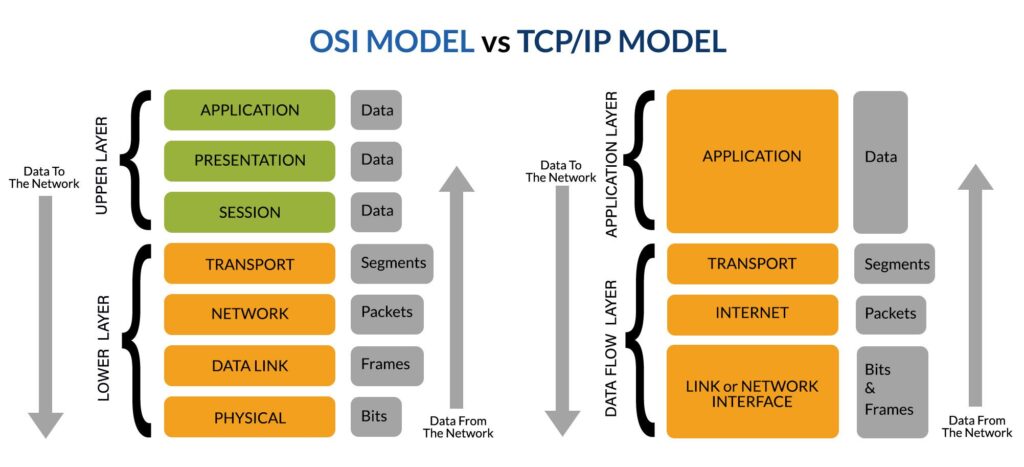

정부와 대기업의 기술 선택도 문제였다. 한국이 공인인증서, 액티브엑스, HWP 종속을 겪었고, 정부가 와이브로를 밀었지만 시장은 LTE를 선택했던 것처럼, 일본 역시 TCP/IP 대신 OSI(Open Systems Interconnection)를 고집했다. 국제 표준 경쟁에서 이미 기울어진 싸움이었는데도 관료적 이상형에 집착했다. 그 결과 일본의 네트워크는 초반부터 세계 흐름과 어긋난, 이른바 갈라파고스 구조로 굳어졌다.

아이러니는 사용자 경험에서는 오히려 일본이 너무 앞서 있었다는 점이다. 프랑스가 미니텔 대성공의 후유증으로 인터넷 전환이 늦어졌듯, 일본은 아이폰이 나오기 10년도 전에 NTT 도코모의 i-mode로 이메일, 예매, 결제, 뉴스, 만화까지 가능했다. 전화기는 이미 ‘스마트폰처럼’ 쓰이고 있었다. 그래서 스마트폰이라는 새로운 패러다임의 필요성이 체감되지 않았다. 편리함이 전환을 늦춘 셈이다.

일부 기기는 아이폰 이전 당시 상황을 생각해보면 획기적인 상품들도 많았는데 일본 회사들 특유의 내수시장 집중으로 세계 무대에 선보이지 못했고 모바일 세상은 애플이 가져갔다.

90년대까지의 서비스 구조도 영향을 줬다. NIFTY-Serve, PC-VAN 같은 피시 통신은 미국의 AOL이나 한국의 천리안, 하이텔처럼 중앙집중형 BBS, 즉 인트라넷에 가까웠는데 훨씬 대중화 됐고 성공적이었다. 개방형 웹으로 넘어갈 유인이 약했고, 서비스 사업자들도 폐쇄 생태계 유지에 더 익숙했다. 기술이 없어서가 아니라, 이미 잘 돌아가는 시스템이 있었기 때문에 변화가 느렸다.

세계 3위권의 경제 규모, 압도적인 대중문화 영향력, 한때 세계 최고였던 전자, 통신 기술력을 감안하면, 인터넷 시대 이후 글로벌 무대에서 두각을 보이는 일본 기업은 놀라울 만큼 적다. 검색, 소셜, 모바일 플랫폼, 클라우드, 웹 서비스 어느 분야를 봐도 일본은 ‘초기 강자’도, ‘후발 역전’도 만들지 못했다. 기술이 부족해서가 아니라, 규제, 표준 선택, 과도하게 성공한 내부 생태계가 세계와의 접속을 늦췄기 때문이다.

Leave a Reply