한국에서 재벌이 직접 정치에 뛰어드는 장면은 보기 힘들다. 수조 원 규모의 기업을 소유하고, 수만 명의 임직원을 거느리며, 실제로는 정책과 산업 환경에 상당한 영향력을 행사하는 입장에서 국회의원이나 지자체장 자리는 솔직히 매력이 크지 않다. 퇴직하면 그 권력을 모두 잃는 임원 출신 정치인은 지금도 많지만 총수 출신은 거의 없다.

국회의원은 겉보기와 달리 권한 대비 통제력이 낮다. 법 하나를 바꾸는 데도 당론, 상임위, 여론, 언론, 시민단체를 모두 통과해야 한다. 결정 속도는 느리고, 개인 재량은 좁다. 반면 대기업 총수는 내부 의사결정만으로 수천억 단위의 투자, 구조조정, 해외 진출을 즉각 실행할 수 있다. 권력의 체감 밀도가 다르다.

지자체장도 마찬가지다. 의전은 있지만 실무는 끝이 없다. 예산은 중앙정부와 의회에 묶여 있고, 민원과 감사, 언론 노출이 상시적이다. 기업 경영처럼 장기 전략을 밀어붙이기도 어렵다. 이미 조직과 자원을 쥔 재벌 입장에서 굳이 감당할 이유가 없다.

실제로 능력있는 사업가가 사회를 개선해보고 싶어서 도전하더라도, 한국 사회에서는 국회의원 직 등이 책임을 지는 자리라기보다 권한을 누리는 자리라는 인식이 강하기 때문에 이미 많은 걸 누리고 있는 재벌이 왜 더 누리려 정치에 도전하느냐는 시각이 있다. 아무리 좋은 의도가 있어도 정경유착으로 공격받는다.

또 하나의 이유는 리스크다. 정치에 들어가는 순간 검찰, 감사원, 국정감사가 일상화된다. 기업 경영에서 관행적으로 관리되던 회색지대가 정치에서는 즉시 범죄 프레임으로 전환된다. 개인의 선택이 아니라 그룹 전체의 리스크가 된다. 주주, 특히 외국인 투자자 입장에서도 총수의 정치 행보는 명백한 불확실성이다. 한국 재벌들 대부분 갖고 있는 승계와 지배구조 부담이 정치에 도전하는 순간 수면 위로 올라온다.

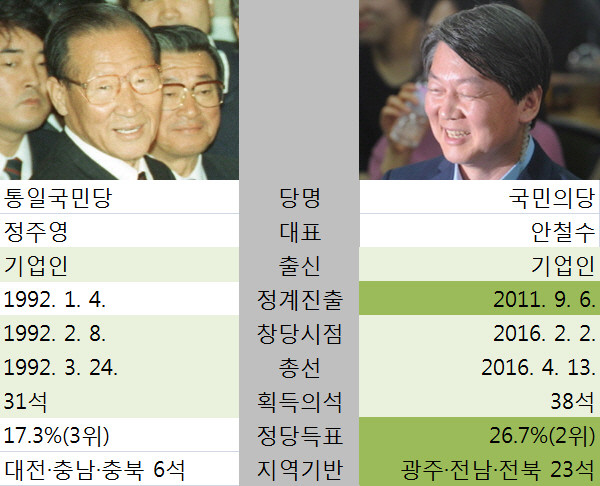

정주영의 통일국민당의 예가 보여주듯 재벌 총수에게 대권은 매력적일 수도 있으나 이 역시 겨우 5년 임기고, 도전에 실패했을 때 현대그룹이 겪었던 보복을 당할 수도 있고, 성공해도 임기 후 사업에 악영향을 막기 힘들다.

그래서 최근 10여 년을 돌아봐도, 대기업 총수가 직접 국회의원이나 지자체장에 도전한 사례는 거의 없다. 삼성, 현대차, SK, LG, 롯데 어디에서도 그런 움직임은 보이지 않는다. 대신 정책 영향력은 경제단체, 비공식 자문, 인사 추천, 싱크탱크 후원 같은 우회 경로로 충분히 행사된다. 굳이 얼굴을 내밀 필요가 없다.

정몽준 같은 예외는 있지만, 이것도 재벌의 정치 도전이라기보다 그 집안의 특성으로 봐야 한다. 이미 지역에서 자금과 네트워크를 장악한 상태였고, 국회의원직은 기존 영향력에 직함 하나를 추가한 수준이었다. 권력의 출발점이 정치가 아니었고, 정치 성과에 생존이 걸려 있지도 않았다. 중앙 권력으로의 필연적 상승 경로를 따르지도 않았다. 정치가 목적이 아니라 옵션이었다. 국회의원 그만 둔 뒤에도 그가 누리는 권력의 양은 별 차이가 없다.

반면 중견기업인이나 지역 기반 사업가의 정치 진입은 여전히 존재한다. 박덕흠 사례처럼 지역 개발, 사업 이해관계와 정치 권력이 밀접하게 얽히는 경우다. 이들은 전국 단위 재벌과 다르다. 대기업 규모가 아니라서 정치 리스크보다 기회가 더 큰 경우는 정치 권력이 사업 보호와 확장에 직접적 도움이 된다. 정경유착 프레임을 피하려는 게 아니라 오히려 그 자체가 목적인 경우다.

Leave a Reply