프랑스의 개성

프랑스를 보면 흥미로운 개성이 있다. 우리처럼 미국의 우방에 속해 있으면서도, 필요하면 언제든 미국 중심 체계 바깥으로 걸어 나갈 수 있는 준비가 되어 있다는 점이다. 외교·국방·문화 전 분야에서 미국과 독립된 구조를 유지해왔고, 이게 다른 서방 국가들과 대비된다.

프랑스는 자체 핵전력, 자국 전투기, 자국 항모, 자체 위성 정보 체계를 갖춘 거의 유일한 서방국가다. 미국 지원 없이도 억지력과 작전 능력을 상당 부분 유지한다. 반대로 영국은 핵전력이 미국 시스템에 얽혀 있고, 일본·한국은 미군 기지와 동맹 구조가 방어력의 기반이다. 독일은 국방력이 약해 미국 없이는 유럽 내 역할을 수행하기 어렵다. 호주·캐나다도 결국 방위 전략 대부분을 미국 체계에 연동한다. 프랑스는 이들과 다르게 ‘연동 가능하지만 독립 운용도 가능한’ 방식으로 국방을 꾸려왔다.

문화 정책도 분명하다. 프랑스는 영어 지배를 막기 위해 법으로 자국어를 보호하고, 방송·영화·출판에서 프랑스어 콘텐츠 비중을 강제한다. 88개국에 달하는 프랑코포니라는 언어권 네트워크도 사실상 프랑스의 영향권이다. 영국은 이미 영어 중심 세계를 따로 만들 필요가 없고, 독일·네덜란드·스칸디나비아 국가들은 영어를 받아들이며 미국 문화권 안에 자연스럽게 들어갔다. 일본·한국·호주·캐나다는 각자 문화산업이 있지만, 세계 유통 체계가 미국식 플랫폼에 올라타 있다. 프랑스만이 이 구조 속에서도 의도적으로 ‘우리만의 규칙’을 유지하는 편에 가깝다.

산업과 기술 정책도 비슷하다. 프랑스는 미국식 자유시장 모델과 다른 유럽형 규제·국가 중심 연구 구조를 고집하며, 기술 주권을 강조한다. 반면 독일·일본은 제조업 강국이지만 기술 플랫폼은 대체로 미국 규범에 맞추고, 한국·호주·캐나다는 디지털·AI·플랫폼 분야에서 미국 기업 생태계에 깊이 의존한다. 프랑스는 이 틀을 일부 수용하면서도, 자체 규칙으로 별도의 경로를 유지한다. 미국 중국 외에 유일하게 AI 경쟁 초기부터 Mistral이라는 자체 AI 모델을 개발하던 나라가 프랑스다.

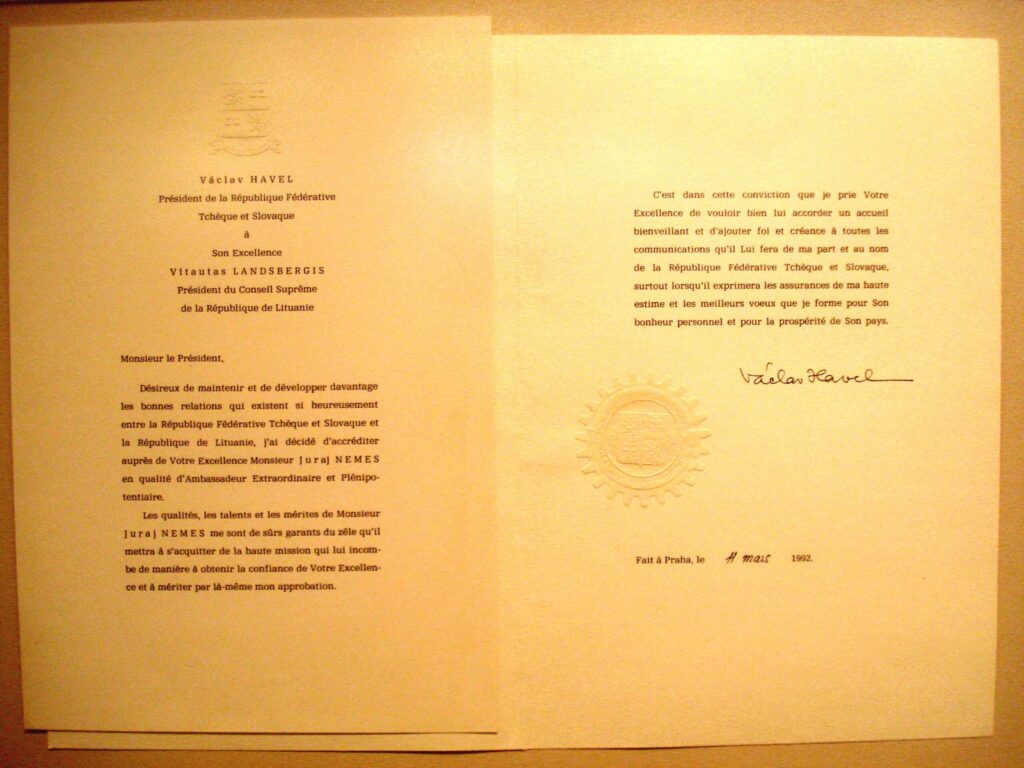

프랑스가 현대에도 일종의 ‘제국’처럼 보이는 이유 중 하나는 단순한 군사력이나 경제력 때문이 아니라, 외교 자체를 국가 핵심 기술로 다루는 전통 때문이다. 프랑스 외교는 몇 세기 동안 유럽 정치의 중심에서 살아남으며 축적된 기술과 감각이 있다. 국제적으로 통용되는 외교 용어 상당수가 아직도 프랑스어라는 걸 생각해보면 알 수 있다. 요즘은 자국어를 많이 쓰지만 수년 전까지 새로 부임하는 대사는 아그레망을 위한 신임장을 불어로 써야 했다. 해외로 나가는 한국 대사들도. 17세기까지는 라틴어를 썼고 그 이후부터 최근까지 외교 세계에서 국제언어는 불어였다.

프랑스는 강대국 사이에서 균형을 읽고, 필요하면 중재하고, 어떤 상황에서도 스스로의 공간을 확보하는 능력을 발전시켰다. 오늘날에도 중동·아프리카·유럽·아시아 곳곳에서 프랑스가 목소리를 낼 수 있는 이유가 바로 이 능력이다. 미국과 중국이 군사력과 경제력을 기반으로 세계를 움직인다면, 프랑스는 네트워크·외교술·언어권·문화권이라는 다른 방식으로 세계에 영향력을 행사한다. 이 외교 역량이 프랑스라는 국가를 서구 내부에서도 독자적인 중심축으로 남게 만드는 근본 원인 중 하나다.

미국 편에 서긴 하지만, 늘 유럽의 독자 축을 만들려고 한다. 미국–중국 양극 체계 사이에서 ‘유럽은 유럽대로 간다’는 메시지를 지속적으로 낸다. 영국이 대서양 동맹 중심 외교를 기본으로 삼고, 독일이 경제·안보에서 미국에 크게 묶여 있는 것과는 다른 방향이다. 일본과 한국은 안보 구조상 미국과 거의 일체화되어 있어 독자 외교 공간이 좁다. 프랑스는 그 틈을 비집고 자율성을 강조하며 자신만의 공간을 확보한다.

프랑스는 한번도 제국이기를 포기한 적이 없고, 제국은 다른 제국에 의존하지 않는다.

Leave a Reply