Jake Deschain added a new video.

You see, this here is what I call a 'screw that one guy in particular' tactical maneuver.

You see, this here is what I call a 'screw that one guy in particular' tactical maneuver.

(비공개 그룹에 Ryan Hur 라는 유저가 올린 글을 한국어로 번역해봤습니다. I'm sharing a story posted in a private group by Ryan Hur. Scroll down for English.)

3주 전에 할아버지가 코로나바이러스로 돌아가셨습니다. 할아버지의 이야기를 잠시 들어주셨으면 합니다.

할아버지는 미국에서 한인 이민자였고 한국전 참전용사였습니다. 그런데 할아버지가 피와 희생으로 지킨 조국보다 더 중요하게 여겼던 건 가족이었습니다.

재미있는 건, 그리고 지금 되돌아봤을 때 비참한 건, 할아버지랑 정말 깊게 친해지지는 못했다는 겁니다. 저는 자라면서 기초적인 것 이상의 한국어를 배우지 못했고, 할아버지는 영어를 배우지 않았습니다. 할아버지가 전할 말이 있을 땐 언제나 부모님과 집안 어른들이 통역해줬습니다. 저는 언젠가는 진심으로 한국어를 공부해보겠다고 늘 다짐했지만, 매번 겉핥기로 끝날 뿐 깊이 파고든 적이 없습니다. 아버지께 통역을 부탁할 수도 있었지만, 다른 사람의 인생 이야기를 통역을 통해 전해 듣는 건 한계가 있었습니다.

할아버지는 말이 별로 없는 분이었습니다. 자주 못 뵌 것도 아니고 매년 가족 모임 등으로 뵀지만, 주로 할아버지는 소파에 깊숙히 앉아계실 때가 많았습니다. 그저 손주들이 발치에서 놀고 부모님이 세상 돌아가는 이야기를 할 때, 마치 풍경의 일부인 것처럼 조용히 같이 있을 뿐이었습니다. 이런 이유로 저랑 할아버지는 대화를 자주 할 수는 없었지만, 제가 대학에 입학했을 때 할아버지가 저를 "천재"라고 불렀던 게 기억납니다. 할아버지가 제 나이 때 대학 같은 건 사치였지요. 할아버지는 대신 그 시절을 조경사로 일하며 푼돈이라도 모으는데 보냈습니다. 먼 미래에 우리가 그럴 필요 없도록, 할아버지는 자주 손을 베여가면서 열심히 일하신 겁니다.

할아버지는 혼자 임종을 맞았습니다.

병원에서는 "임종 직전까지는 방문을 허락할 수 없다"고 했습니다. 그때는 이미 할아버지께 호스피스를 배정한 상태였고, 방문객 관리 책임자도 할아버지의 상태가 좋지 않다고 했지만, 그런데도 임박하지 않았다고 봤나 봅니다. 전혀 방문할 수가 없었습니다. 단 한 번도. 할아버지는 주위에서 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 이해할 수 없었을 겁니다. 영어도 거의 이해하지 못했으니까. 할아버지와 우리 사이를 막을 만큼 신중을 기해야 하는 이유도, 우리가 강제로 헤어질 수밖에 없을 정도로 세상이 급하게 위기에 빠지고 있던 상황도 할아버지는 이해하지 못했을 겁니다. 도대체 당신이 어떤 종류의 질병에 당한 건지, 그 질병이 야기한 혼란이 어떻게 국경도 없이 퍼지고 있는지, 단 한 번의 병문안으로도 모두가 위험에 빠질 수 있다는 것조차도 모르셨을 겁니다. 할아버지가 이해할 수 있는 유일한 사실은, 언제나 모든 상황을 설명해주고 이해시켜드리던 우리가 갑자기 찾아오지 않는다는 것이었습니다.

지금 제가 느끼는 감정을 어떻게 표현해야 할지 모르겠습니다. 분노. 슬픔. 누군가, 무언가에 대한 쓰라림과 혐오감. 그렇게 헌신적인 삶을 살던 분이 돌아가실 때 옆에 단 한 명도 아는 사람이 없었다는 게 도대체 얼마나 부당한 일인지 자신에게 물을 뿐입니다. 익숙하지 않은 침상, 밝은 조명과 불빛이 깜박이는 기계들이 있었을 뿐이지요. 그렇게 우리를 위해 희생하며 살았는데. 그렇게 돌아가시게 두면 안 되는 거였는데.

마지막 순간에 어떤 생각을 하셨을지 생각하지 않으려고 노력하지만, 아침부터 저녁까지 잠시도 그 생각을 멈출 수가 없습니다. 버림받았다고 느끼셨을까요. 외로웠을까요. 50년을 함께 한 할머니의 손을 잡지 못한다는 고통이 인공호흡기 사용의 고통보다 컸을까요. 사실 그 반대가 더 두렵습니다. 버려졌다고, 아무도 이제 자신을 찾지 않는다고 느낀 뒤 자포자기 하신 건 아닐까. 자신의 상태가 그렇게 악화 됐는데도 아무도 오지 않았다는 사실에, 이제 아무도 나를 기억하지 않는거구나라고 받아들이신 게 아닐까.

왜 하필 이런 식으로 작별을 하게 된 건지 알려달라고 누군가에게 고함이라도 지르고 싶습니다. 소리를 너무 크게 질러서 그들이 그 자리에 주저앉아 나를 사로잡고 있는 이 감정들의 극히 일부라도 느끼게 만들고 싶습니다. 근데 이 상황을 받아들이는 데에 도움이 될 것 같지는 않네요. 그리고 누구에게 소리쳐야 하는지도 모르겠습니다. 처음에는 병원 관계자들을 생각했습니다. 어머니가 전화로 그들과 대화하며, 이 상황이 얼마나 잘못 된 건지 설득하는 어머니의 부드러운 목소리를 들었을 때 전화를 뺏어서 목이 쉴 때까지 소리 질러주고 싶었습니다. 그러나 시간이 지나면서 내가 고함치고 싶은 대상은 나 자신이라는 걸 느끼기 시작했습니다. 우리의 방문을 허락하지 않은 병원 관계자들에 대한 증오에서, 할아버지 곁을 지키지 못한 나 자신에 대한 증오로 바뀐겁니다. 임종뿐 아니라 그 전부터 기회가 있었음에도 할아버지와 더 많은 시간을 보내지 못한 모든 순간이 죄책감으로 돌아왔습니다.

지난 몇 주간은 격랑 같았습니다. 마음이 잠시 멀쩡하다가도, 구석에 조용히 앉아계시던 할아버지가 이제 다신 그 자리에 안 계실 거라는 걸 자각하곤 합니다. 역경과 모험으로 가득 찬 이민자의 이야기를 더 이상 들을 수 없습니다. 이 나라에 우리가 살 자리를 만들기 위해서라면 산이라도 옮길 자세로 싸웠던 그분의 세대가 또 한 명의 전우를 잃은 겁니다. 아버지는 우리가 안 보이는 구석에서 우십니다. 우리는 아버지가 우시는 걸 평생 처음 봅니다. 이 사태가 종식되기까지 앞으로도 수천 명이 이걸 경험할 거라고 생각하면 정신이 번쩍 듭니다.

이 그룹의 여러분들이 들어야 할 말은 아니라고 생각하지만, 그래도 한마디 하고 싶습니다. 다음번 외출 하기 전에 잠시 생각해주세요. 그 외출이 자신과 사랑하는 사람들과 그리고 만날 사람들에게 줄 수 있는 위험이 어느 정도인지. 그게 그 위험을 감수할 만큼 중요한 일인지. 저를 위해서 그렇게 해달라는 건 아닙니다. 제가 뭐라구요. 근데 우리 할아버지를 생각하면 감히 그런 부탁을 드려도 될 것 같습니다. 클럽에서 하룻밤 놀며 느낄 수 있는 재미보다는 더 중요한 분이었습니다. 친구들과 파티하거나 해변에서 노는 것보다, 그리고 마스크를 쓸 때 느끼는 약간의 불편함보다는 우리 할아버지의 존재가 더 중요했습니다.

그리고 저의 경험에 바탕해서 여러분이 당일 계획의 위험성을 평가할 때, 잘못된 결정으로 고통을 겪을 사람들은 나나 우리 가족, 우리 할아버지가 아니라 바로 여러분, 여러분의 부모님, 조부모님, 형제자매, 친구들과 친구들의 가족입니다. 그리고 아는 사람이 아니더라도, 당신이 외출하며 만날 사람들의 상당수는 선택의 여지가 없이 위험을 무릅쓰고 근무 중인 사람들이라는 것도 기억해 주세요.

지금 사랑하는 사람들에게 다가가시길 바랍니다. 아직 작별을 말할 필요가 없는 지금, 그들에게 사랑과 관심을 쏟아주고 분명히 표현해주세요. 다들 "사랑하는 사람들과 함께하는 시간은 보장되어있지 않다"와 비슷한 말을 질리도록 들어보셨겠지만, 제 평생 지금처럼 단 하루가 간절했던 적이 없습니다. 단 한 시간만이라도.

3 weeks ago, my grandfather passed away from COVID. I hope you'll take a few minutes to hear his story.

He was a Korean immigrant and a veteran of the Korean War. The sacrifices he made for his country were second only to the sacrifices he made for his family.

Funny thing, and now that I reflect on it, the miserable thing, is that I never was able to get super close to him. I never learned any Korean past the basics when growing up, and he never learned English; my parents, aunts, and uncles had always translated if he ever needed it. I always told myself I would commit to learning but never stuck with it long enough to get below scratching the surface. I'd ask my dad to interpret, but you can only know so much about someone's story through translated words.

He was never very talkative. It's not like I never saw him. We had plenty of family gatherings every year where he'd often recline in silence, almost a part of the background, just being there with grandchildren playing around his feet and our parents discussing the news. We never were able to talk much, to be expected with all this known, but I do remember one time he called me a "genius" for getting into university, a luxury that was never afforded to him in his young adult years. Those were instead spent laboring for a pittance of a wage as a gardener, bloodying his fingers to buy us a future in which we would never have to.

He died alone.

The hospital staff told us "visits are not allowed unless death is imminent". Yet they had already begun hospice care for him. I guess that wasn't imminent enough, even though the administrators in charge of visits had been informed that his condition was poor. We were never able to visit him. Not once. His understanding of the world that surrounds him was limited, and his grasp of English, negligible. He wouldn't understand the due caution that had put barriers between us, nor of the state of the world that had created such a need for separation. He wouldn't even know the nature of his disease, how the chaos it has caused knows no borders, and that even a visit could spell danger for anyone involved. All he knew is that we, the ones who had always been there to explain and make sense of things, just stopped coming.

I don't really know how to describe what I'm feeling right now. Anger. Sadness. Some sort of bitterness and loathing at something, someone, asking myself how it was so unfair that a man who did so much would spend his last moments surrounded by not a single person he knew? Just an unfamiliar bed, beeping machines and bright lights. He had sacrificed so much for the futures of so many. He deserved better.

I try not to wonder about what was in his mind in the final minutes, but nearly every waking hour has forced the thought on me. Did he feel abandoned. Lonely. Was the pain of not being able to hold his wife's hand, who had been by his side for 50 years, worse than the ventilator? Or I dread the opposite. Did he give up after feeling tossed aside, that it was clear now that no one cared? Did he think that if he had gotten this bad and no one had bothered to stop by, it's obvious he wouldn't be missed?

I want to scream at someone, demand to know why this would happen like THIS. I want to yell so fucking loudly that it brings them to their knees, just to make them feel a fraction of what's gripping me, but I doubt I'd get an answer that would make this make any sense. And I wouldn't even know who to direct it at. At first it was the hospital staff. I overheard my mother talking to them on the phone, her voice explaining, too softly, how wrong this was and I just wanted to grab it from her and let loose until my vocal cords snapped. But as more time passes I'm beginning to realize it's me. I've gone from hating the administrators for denying us visitation to hating myself, for not having been there. Not just in the final moments, but so many other times where I could have gotten to know him more.

The past weeks have been turbulent. You'll be fine one moment, and then realize that the quiet man in the corner seat won't be there next time. No more stories of an immigrant's life, with all its adventures and hardships. One more lost from the generation who moved mountains to make a place for us in this country. My father cries in the corners of the house when he thinks no one can hear or see. I've never seen him cry in my life. Knowing that thousands more will feel this before the end, it's a sobering thought.

I feel as though all you here aren't the ones who need to hear this most, but I'll say it regardless. The next time you go out, I hope you give this a second's thought, and evaluate whether what you're doing is safe for you, the ones you love, and the ones you'll meet. Ask yourself if it's worth it. Perhaps I am not deserving of that much consideration, you'd probably be right in saying so, but my grandfather WAS. He was worth more than a night out clubbing. He was worth more than a house party or a beach trip. And he was worth more than the slight loss of comfort felt while wearing a mask.

And it won't be me in that equation, it'll be you. Your parents. Your grandparents. Your brothers. Your sisters. Your friends and their family. And the many hardworking people you'll cross paths with on your outings, whether essential or not, who have no choice but to be there.

I hope you go to the ones you hold close. I hope you take all the love and care you have for them and make it known, while nothing separates you. I'm sure that we've all heard some iteration of "the time we have is never guaranteed" too many times to count, but never before in my life have I wished so fervently for one more day. Just another hour.

재미있는 미국발 뉴스 하나:

오늘(2020년 7월 6일) 연방대법원에서 각 주가 선거인단이 선거결과에 일치한 투표를 하도록 강제할 수 있다는 판결을 처음으로 내렸습니다. 이게 무슨 소리일까요?

아는 분들은 아시겠지만 미국 대선은 간접선거입니다. 시민들이 직접 대통령을 뽑는 게 아니라, 시민이 투표하면 그 결과를 잘 가공하고 적용해서 대통령을 결정합니다. 서로 다른 크기의 여러 주로 이루어진 연방제라서 그렇다거나…. 전통이라서 바꿀 수 없다거나 하는 핑계를 대는데, 어차피 그냥 시민들 눈속임용이라고 볼 수 있습니다. 실제 미국 시민 상당수는 자기들이 직선제로 뽑고 있다고 착각하고 있으니까요.

미국을 실제로 운영하는/하는 것으로 보이는 조직들이 전혀 원하지 않는 후보가 당선 가능성이 생기면 정말 여러 가지 "안전장치"를 통해 막아냅니다:

1. 경선 단위에서 먼저 민주당이나 공화당 지도부가 막후 합의와 교통정리로 후보를 추려냅니다. 올해 초 버니 샌더스가 그렇게 해서 낙마했습니다.

2. 경선에서 최다 득표를 하더라도, 그 경선마저도 간접투표이기 때문에 투표인단 획득만 하게 됩니다. 몇 달 뒤 전당대회에서 그 투표인단들이 합의하면 그냥 다른 후보를 세울 수 있습니다. 해서 경선에 참가하지 않고 그냥 전당대회에서 출마 선언하는 후보도 생길 수 있습니다. 예를 들면 이번 8월 17일에 열릴 민주당 전당대회 때 조 바이든을 무시하고 그냥 샌더스나 혹은 다른 후보(카니예 웨스트???)를 추대할 수 있습니다.

3. 본선에서 최다 득표를 하더라도 각 주 단위에서 선거인단을 승자독식으로 가져가기 때문에 질 수 있습니다. 2000년 알 고어, 그리고 2016년 힐러리 클린턴이 표를 더 많이 가져가고도 졌습니다. 예를 들어 캘리포니아에서 90%가 알고어를 찍으면 3,600만 표를 얻었지만 캘리포니아에 배당된 55명의 선거인단을 획득하고, 뉴욕과 플로리다에서 부시가 51%로 승리하면 약 1,800만 표를 얻은 거지만 31+27 명의 선거인단을 배정받아서 58명으로 대통령이 될 수 있는 겁니다.

4. 혹시라도 너무 근접한 표 차이 나 혹은 투표기/개표기 이상 작동 등이 의심되더라도 그 주, 혹은 연방 대법원에서 그냥 뭉개고 넘어갈 수 있습니다. 알 고어가 플로리다 주에서 승패가 확실치 않았는데 대법원에서 그냥 부시가 이긴 거로 결정했기 때문에 전체 선거인단 수에서 부시에게 진 겁니다.

5. 설사 승리에 필요한 선거인단 수를 확보 하더라도… 그 선거인단이 배신하고 다른 후보에게 투표할 수 있습니다. 50 개 주 중에 약 30개가 선거인단의 배신을 처벌(보통 다음 선거 때 선거인단 자격을 박탈한다든지 하는 가벼운 처벌)할 수 있는 법을 제정하고 있지만 실제로 적용한 적도 없고, 대선 때마다 배신 표가 항상 나옵니다. 이론상으로는 압승을 거둔 후보를 버리고 다른 사람을 당선시켜도 합법입니다.

미국은 이런 "안전장치"를 통해서 과도하게 직접적이고 과도하게 진실한 민주주의를 통해 대통령이 결정되는 걸 막습니다. 물론 대부분의 경우는 적당히 고분고분한 후보가 선출되기 때문에 너무 무리해서 티 나게 바꿔치기를 하지 않아도 됩니다.

오늘 연방대법원에서 각 주가 선거인단이 선거결과에 일치한 투표를 하도록 강제할 수 있다고 내린 판결로 인해, 위에 5번을 활용해 당선자를 바꿔치기하는 게 아주 조금 어려워졌다고 볼 수 있습니다. 모든 주가 이걸 강제해야 한다는 게 아니라, 강제해도 위헌이 아니라는 결정이기 때문에…. 아마 큰 변화는 없을 겁니다. 어차피 지금까지 아무도 강제한 적이 없기 때문에, 아마 앞으로도 배신하는 선거인은 그냥 잔소리를 듣는 정도로 넘어갈 거로 보입니다.

한국으로 치면… "아니 시민들은 문재인 후보를 찍었는데 왜 선거인단 당신들이 마음대로 홍준표 후보를 대통령으로 당선시킨 겁니다??? …. 앞으로는 그러지 마세요." 정도.

Don't give up.

Jake Deschain added 9 new photos.

Perfect things

한국의 특성 중 하나가 정해진 규칙의 원리/정신 등을 따지기 보다, 그 규칙이 사문화 될 때까지 그냥 묻지 않고 따른다는 겁니다. 예를 들면 선거법도 원래 만들어질 때의 부정선거를 막기 위한 의도와는 다르게 실제로는 민중의 정치활동을 위축시키는 방향으로 작용하는데, 선거 때마다 그걸 느끼면서도 그걸 상대 진영에게 잘 지키라는 공격용으로 사용 하지 근본적으로 고치려는 시도는 거의 없지요.

당권-대권 분리도 군부독재 시절, 그리고 삼김 시대 당 총재가 대통령이 되고 대통령 임기 중에도 당 총재를 계속 수행하는 구조를 바꿔서 제왕적/독재적 대통령제의 폐해를 줄여보려는 시도였는데, 이제 그런 의의는 사라지고 그냥 대통령 할 사람은 당 대표까지 하려는 욕심 내지 말아라 하는 정도로 변질되어 작용하고 있습니다. 지금 민주당에서는 박원순이나 이낙연같은 유력 주자들을 끌어내리는 데에 활용되고 있지요. 물론 그렇게 해서 당이나 민중이 보는 이득은 없습니다.

총리가 당연히 당 총재/대표를 하는 내각제 국가들은 얘기할 것도 없고, 대부분의 대통령제 국가에서도 여당의 실질적 지도자는 대통령입니다. 미국같이 당 의장을 따로 뽑는 국가에서도 당 의장은 내부적 교통정리와 실무를 하고, 당의 실질적 대표자는 상하원의장들과 대통령입니다.

대통령은 공무원이니 정치활동을 하면 안된다고 알고 있지만 정치인이 아닌 대통령은 없습니다. 한국처럼 단임제도인 국가에서는 그럴 일이 없어서 어색하게 느껴지겠지만 대부분의 경우 트럼프처럼 재임 중에 선거 유세도 많이 할 수 밖에 없습니다. 청와대 소속인 인사들도 공무원 자격으로 정치활동을 하면 안 될 것 같지만, 내각제 국가에서는 그때그때 업무의 성격에 따라 참여 인력을 구분하는 정도로 타협이 됩니다. 대통령이 유세를 다니려면 비서/경호인력을 떼놓고 다닐 수는 없으니 공무원이 정치유세를 지원하는 일도 당연히 생기는 거구요.

대통령이 당선 되면 그 대통령이 속한 정당이 자동으로 여당이 되고, 대통령이 탈당해버리면 여당에서 야당이 되는, 여당의 존재 자체가 대통령에게 달려있는 구조에서 한국처럼 여당과 청와대를 엄격하게 분리하려는 게 힘들기도 하고 부자연스러운 건 순리에 맞지 않기 때문입니다. 당권-대권을 강제로 분리시키는 제도를 다시 살펴봐야 할 시기가 아닌가 합니다. 현존하는 규칙을 지키는 것과 고치는 것 사이에 어느 쪽이 더 자연스럽고 자원낭비가 덜한지 항상 고민해야 합니다.

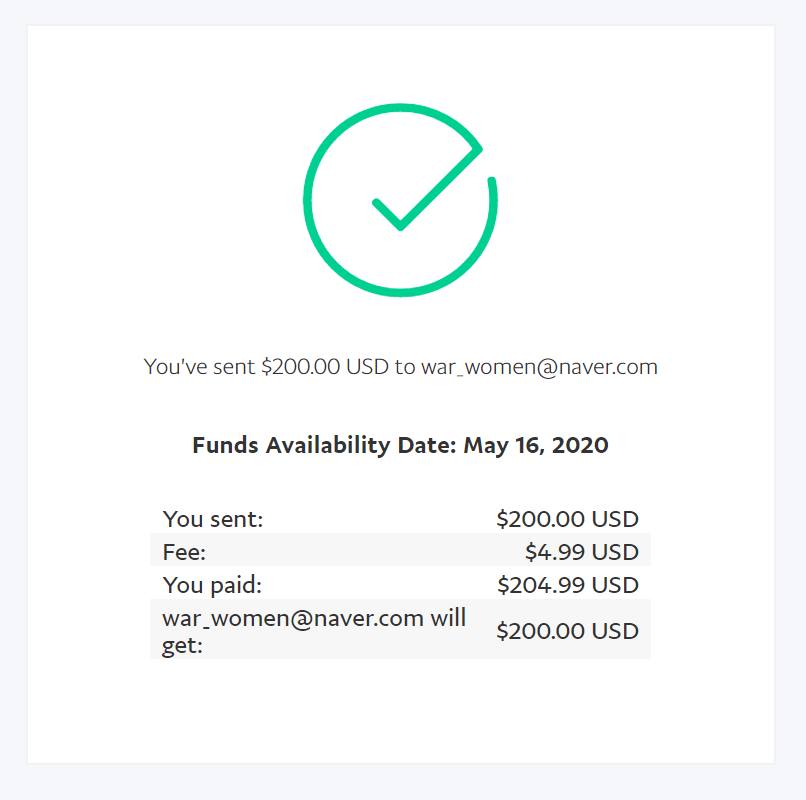

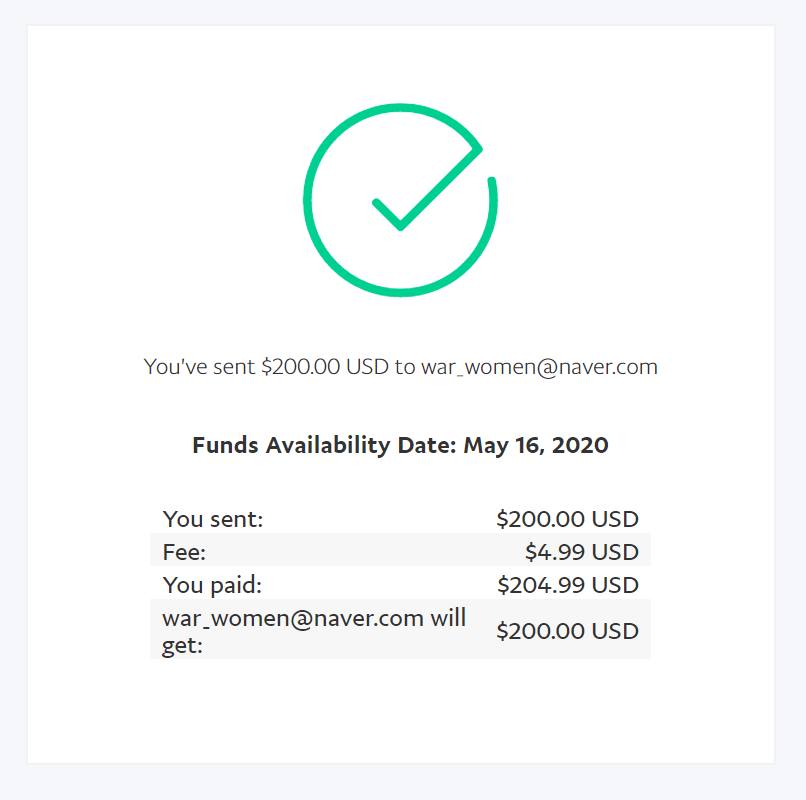

정의기억연대에 대한 어처구니없는 공격이 무서운 것 중 하나는, 워낙 논리 없이 "내가 의혹을 제기했으니 니가 책임져라"라는 식의 막무가내라서 거기에 대꾸할 의욕을 잃게 만든다는 것. 수구언론은 신나서 시들어가는 자신들의 영향력을 영혼까지 끌어모아 물대포 쏘듯 쏘고 있고, 공정함과 당파성 거부에 집착하는 민주진영의 일부 세력도 나서서 거들어 주고, 그들의 목소리가 제일 크게 나오고 있어서 마치 시민여론이 이미 그렇게 기운 듯한 착시현상을 일으킵니다. 그러나 친일 수구세력이 정의연보고 위안부 할머니들에게 소홀했다며 지적하는 게 얼마나 어처구니없는 일인지 대다수 시민은 당연히 잘 알고 있습니다. 이럴 땐 그냥 저 시장만능주의자들에게 시장의 선택이 어디에 있는지 행동으로 보여주는 것도 하나의 방법입니다. 저런 소수의 비상식세력이 시끄럽게 굴지만 조용한 우리가 상식적 다수라는 걸 보여주면 됩니다. 정의연 관계자 여러분들은 힘드시겠지만 정의연은 더 강한 모습으로 일어설 것을 믿습니다. http://womenandwar.net/kr/support/ 페이팔 http://womenandwar.net/kr/support-2/ 국민은행 https://www.facebook.com/womenandwar/

지금은 대통령이라는 명칭이 흔하지만, 정부 수반으로서 president이라는 명칭은 역시 1789년 미국에서 조지 워싱턴에게 처음 사용됐습니다. 그 전에는 15세기부터 대학교 총장이나 기관장, 이사장들에게 사용 됐지만 보통은 상징적 직위인 경우가 많았습니다. 미국에서도 대륙회의(독립전쟁 직후까지의 임시정부) 의장의 직위가 president 였으니까 미국에는 조지 워싱턴 이전에 14명의 대통령이 있었다고도 할 수 있습니다. 물론 번역하자면 의장이 더 정확하지만.

독립전쟁을 승리로 이끈 총사령관 조지 워싱턴을 국가수반으로 뽑는 데에는 의견일치를 봤는데, 뉴욕시에서 취임식을 하던 전날까지도 호칭을 뭘로 할 것인지로 상당한 논쟁이 있었다고 합니다. 가장 큰 이슈는 이제 막 영국 왕과 처절한 전쟁을 해서 독립했는데, 미국이라는 국가가 다시 왕정제가 되는 걸 막아야 한다는 걱정이었습니다. 그래서 그 때까지 주로 상징적 직위로 쓰였던 힘없어 보이는 명칭인 president를 선택한 거였습니다. 물론 사람 이름도 그렇듯 이름의 어감은 그 이름의 주인이 누구냐에 따라 완전히 바뀝니다. 정희도 보통은 여자 이름으로 많이 쓰이는데 박정희는 그런 느낌이 없지요. 결국 대통령이라는 칭호는 그 어떤 왕보다 강력한 칭호가 됐습니다.

조지 워싱턴은 국부이자 군대의 총사령관이었고 아직 국가체계가 없는 신생국가의 수반으로서 대통령의 임무/책임/권한을 스스로 결정해야 하는 입장이었습니다. 선거에 출마한 적도 없습니다. 각 주의 선거인단이 일종에 체육관 선거로 4년 임기로 두번 뽑았습니다. 사실 그건 그 이후 모든 미국 대통령 선거도 마찬가지입니다. 전국민이 동참하는 선거를 하지만 그건 대통령을 뽑는게 아니라 대통령 간접선거에서 주를 대표할 선거인단을 뽑는 투표입니다.

4년 임기를 마치고 그만두려고 했으나 워낙 신생국가에 민주주의라는 실험적 체계를 채택한지라 너무 불안정한 정부를 두고 떠나면 정말 망할 것 같아서 다시 한번 4년 임기를 더 했습니다. 어느 정도 사회가 안정되고 이제 괜찮겠다 싶었는데 사람들은 다들 궁금해했습니다. 과연 워싱턴 대통령이 물러날 것인가 아니면 영구집권 할 것인가… 대통령이 4년 임기라는 것도, 단임제인지 중임제인지 연임제인지 아무런 규칙이 없는 상황에서 워싱턴이 하는 게 법이 되고 전통이 되는 상황이었으니까. 대통령을 8년 해봤으나 아무래도 불안정한 상황이니 그냥 더 보편적이던 왕정제로 가고 조지 1세가 되는 게 낫겠다는 전망도 있던 상황입니다.

워싱턴은 미련없이 모든 걸 버리고 버지니아에 자기 농장으로 돌아가 죽을 때까지 농사만 지었습니다. 바로 그 결정 덕에 미국은 지금까지 대통령은 4년 임기에 두 번까지 연임할 수 있다는 전통을 지키는 나라가 됐습니다.

이걸 깬 사람이 프랭클린 D. 루즈벨트 입니다.

1932년 대선에서 승리하고, 36년에 재선에 성공했고, 사람들의 예상을 깨고 40년에 다시 출마해서 3선에 성공하더니, 아예 44년에 4선 대통령이 됐습니다. 그때까지 모든 대통령은 재선 이상 하지 않는 게 전통이자 불문율이었지만 그냥 조지 워싱턴의 결정을 존중해서 모두가 따랐던 거지 헌법에서 규정하지는 않았기 때문에 가능한 일이었습니다. 프랭클린 루즈벨트가 44년에 4선에 성공하고 다음 해인 45년 나치독일이 항복하기 바로 전달에 사망했으니 망정이지 건강만 괜찮았다면 계속 출마했을 수도 있습니다. 미국 의회는 결국 51년에 수정헌법 22조항으로 대통령 임기를 두 번으로 제한했습니다.

현실정치인 중에 문재인 대통령의 롤모델이 프랭클린 루즈벨트입니다. 미국에 복지체계 개념을 처음 도입한 대통령이자 대공황에서 미국경제를 건저냈고, 나치독일과 일본제국을 굴복시킨 위대한 대통령입니다. 또 협치를 좋아하는 사람들은 이런 저런 말을 하겠지만, 루즈벨트는 협치 같은 거 하던 사람 아닙니다. 강력한 힘을 바탕으로 자신이 원하던 정책들을 추진했고, 남의 시선 같은 거 신경 안 썼습니다. 국부 워싱턴이 만든 전통이자 백 년 넘게 지켜온 규칙을 깡그리 무시하고 무려 4선을 했을 정도니까…

부디 문재인 대통령이 루즈벨트의 업적만 보지 않고 그 과정도 잘 배워서 과감한 선택에 주저하지 않으시기를 바랍니다.

신자유주의만 고치면 이 문제가 다 해결되는 게 아닌 건 맞는데, 사람 목숨 포함 모든 걸 돈으로 계산하기 시작한 게 신자유주의 영향이고 위험의 외주화가 가속되기 시작한 것도 신자유주의 덕 아닌가요. 그런 신자유주의적 가치관을 건들지 않고 한국 노동 현장의 위험불감을 고칠 수는 있나요.

신자유주의 얘기하는 사람이 많은 것도 맞긴 한데, 비판이 너무 멀리 나가는 것 같습니다. 유행인가요? 어제도 세월호 관련 비슷한 댓글을 봤습니다.

그리고 신자유주의의 본고장 미국과 영국에 비해서도 한국에 신자유주의를 도입한 국민의 정부, 참여정부, 이명박근혜까지 정말 충실하게 도입한 건 맞습니다. 신자유주의라는 이름으로 부르지 않아도 어차피 이거 고치려면 돈이 최고라는 가치관을 말하지 않을 방법은 없구요.